يرتكزُ الاختلاف الأكبر بين الفيلم الوثائقي والروائي على علاقةِ كل منهما بالواقع. يحظى الفيلم الروائي بحيّز من الخيال أكبر، وأيًا كانت الطريقة التي يختارها صنّاع الفيلم، فإن جودتها تتعلق بمدى القدرة على تقديم حكاية مُتعددة، تعطي رُؤى مُختلفة وقريبة من الواقع، ليست فقط جُزءًا منه، بقدرِ ما هي جُزء من الواقع، ومادة لقراءته على نحو أعمق في نفس الوقت.

الفيلم الوثائقي محكوم بالارتباط مع الواقع المُتناول في علاقة مُتداخلة عبر نواحٍ مُختلفة. ينطلقُ الوثائقي من الواقع حتى يستطيع تقديمه، يستخدمُ الخيال بدرجات شحيحة، ليقف على حافة جماليات المادة الحكائية المعروضة، وبذلك تنكشفُ هذه الجماليات أمام شرطيّة المصداقية والأصالة، ويبتين نسج لوحات من الواقع، إما مغموس في قلبِ حقيقة ما، أو بعيد تماما عنها.

يلعبُ الفيلم الفلسطيني “باي باي طبريا” (Bye Bye Tiberias) -الذي رشحته فلسطين مُمثلًا عنها في أوسكار 2024- في إطار تنويعات تقديم فيلم وثائقي، يتخذ المصداقية أساسا تنطلقُ منه الذات في العلاقة مع الذاكرة وآليات مُسائلتها، حتى تظهر في مساحة شفّافة، تستدعي الحميمية ولا تتوقف عندها.

لم يُقدّم الفيلم تطعيمة الخيال بلغة سينمائية روائية داخل ما هو وثائقي، باعتبارها فِكرة طليعية، لأنها وُجدت بكثرة، بجودة فنّية أعلى في أفلام الموجة الفرنسية الجديدة. لكن فيلم “باي باي طبريا” استقطب هذه الآلية، وسحبها إلى حيّز محلّي ثقافيا، أي أنه جعل تداخُل الخيال تقنية متأخرة تستند إلى طبيعة الحكي أولا، ولا تطوّعه لأجل الجودة التقنية التي تجعل المادة الفيلمية مُفرغة داخليا.

مخرجة الفيلم.. بحث عن أصول العائلة وحنين إلى الشرق

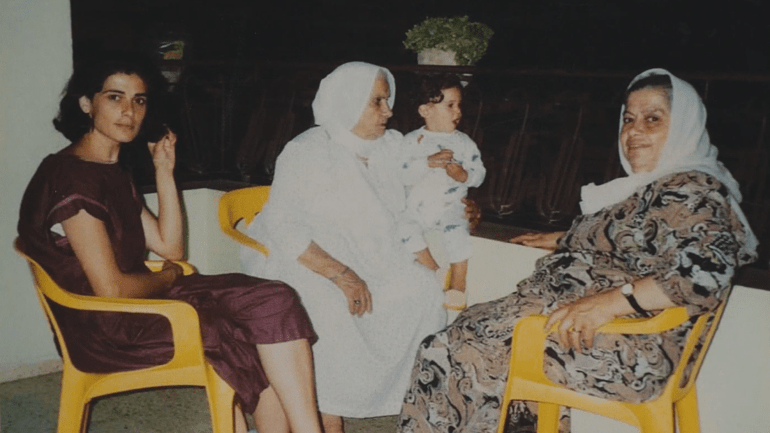

تبحث مُخرجة الفيلم لينا سويلم -بمواطَنة فرنسية وأشلاء لغة عربية ورّثتها لها أمها المُمثلة الفلسطينية هيام عبّاس- عن أصول عائلتها، عبر وضع والدتها مركزا يحكي من جهة، وطرفا يقع في إطار حكايات أربعة أجيال فلسطينية من جهةٍ أخرى.

في بداية الفيلم، تشير هيام لابنتها إلى بحيرة طبريا في فلسطين المُحتلة، ومن ثم يضعُ الفيلم قَدما في الحاضر، وأخرى في الماضي الذي يبدأ استدعاء حميميا ينأى عن الاستجداء لذاكرة هذه العائلة، وكيف يُمكن لنسائها أن تُشكّل وجودا راهنا، مع فقده يُمكن لبُعد الماضي الأصيل أن يُعوّض هذا الفقد بشعور حقيقي بالانتماء والمرجعية.

هذه المساحة من الاختبار، واستدعاء الماضي في إطار لا يُحاول استهلاك التضخيم والمأساة، كانا سببا في تحريك الفيلم إلى مساحات مُتعددة من القراءة، تتعلق بحضور مقاطع الفيديو الأرشيفية بداخله، وكذلك التداخُل الأدبي عبر قراءة نصوص مكتوبة، وعلى عكسِ المُسائلات الآمنة التي تنتهي بالحنين حلا، فإن الفيلم ينطلقُ من مساحة عكسية، إذ يبدأ بالحنين وينتهي بمُسائلته.

دليل الذاكرة.. أرشيف عائلي يختزن تاريخ وطن

في أحد مشاهد الفيلم، تجتمعُ كاميرا المُخرجة مع والدتها التي تحكي عن تحوّلات جغرافية بلدتها القديمة، فتُشير إلى ظهور قُرى استيطانية على ارتفاعات جبلية عالية، في حين أن القُرى التي يسكنها فلسطينيون، مُحاصرة جغرافيا من الأسفل.

تمثّل هذه الإشارة رؤية مُهمة في قراءة الفيلم، لأن نشاط لينا سويلم لا يقوم على إعادة إنتاج ذكريات موجودة، بل ذكريات سُلبت تماما، بما فيها من أشخاص ومكان، ولذلك فإن هذه الذكريات يقعُ عليها حصارٌ مُماثل للحصار السكني.

اعتمدت المُخرجة على أرشيف واسع ورثته والدتها عن بقية نسوة العائلة، يبدأ من النكبة في 1948، وينتهي عند لحظة نهاية الفيلم. لكنها لا تشتبك مع هذا الأرشيف باعتباره حنينا لن يُستعاد، بل هو مادة قراءة تبحثُ عن نقطة بدء، ومرجعية تُمثّل هوية عابرة للمكان.

يحضرُ الأرشيف مُتجاوزًا لفكرة الشخصنة، فهذه ليست مُجرد ذكريات لعدّة أشخاص فقط، بل أمثولة لمُجتمع لديه ثقافة محليّة، أسلوبٌ مُشترك في العيش والاحتفال والحُزن، ولذلك يُمكنه أن يكون مادة أولية لإنتاج جماليات تُشكّل الفيلم، لأن المشاعر الكونية به أصيلة، وتُضفي زخما عاطفيا داخل المادة الفيلمية التي تُحاول مُقاومة هذا الزخم، وتُحيله إلى موقف مُقاوم من السردية الرسمية للتاريخ، التي تقول إن هذا الشعب لم يمتلك وطنا ذات يوم.

حلقات السرد.. حكاية ترويها أربعة أجيال من النساء

خلال حالة التواصل مع القديم من صُورٍ وشرائط، تُنسج حكايات النساء الأربع التي ينطلقُ منها الفيلم، وبذلك يُنتج “موضوعًا” عن فلسطين، ليس فقط مادة سردية تُحاول الاقتراب من الحقيقة بحيادٍ، بل تستحقُ سحب الذاكرة من ياقتها ووضعها في سياق منطقي.

لم تكُن مُحاولة تحقيق ذلك أمرا يسيرا لدى المخرجة، لا على مستوى سينمائي ولا ثقافي، لأنها ابنة جيل جديد من الفلسطينيين، وتُمثّل حلقة انقطاعية مع هذا الماضي. الجدّة الكُبرى عايشت النكبة وهُجرت، وأما الحلقة الثانية في مسيرة النسوة، فقد تمسكت بحُلم المُعلمة والعودة، والحلقة الثالثة هي هيام عبّاس التي تركت ما بقي من أرض الوطن، لأن لديها أحلاما أكبر من أخلاقيات العائلة، أكبر من المكان.

وأما لينا فهي الحلقة الأخيرة، فقد وُلدت بعيدا، ولا تملكُ سوى أشلاء لغة وشرائط فيديو وصُور لا تتذكرُ منها الكثير، فضلا عن كونها تحملُ رؤية جيلية جديدة عن وطن لم تختبر الوجود فيه، بل ورثت أزماته، كيف يُمكن لهذا الانقطاع المادي أن يخلق صلة مُجتمعية؟

فيديوهات قديمة من تراث العائلة.. أرشيف يتحدث عن نفسه

تتعاطى المخرجة لينا سويلم في هذا السياق مع فِكرة أكثر كونية، وهي أن الانتقال عبر اللغة، والتباين في التشكيل الثقافي، يعود إلى مسألة كُبرى، هي مسألة الحق في الوجود، وفي اختبار هذا الأرشيف الذي يُشكّل مبدئيا رؤية حميمية فقط، ليكون مادة تُثبت صلة جيلية، وتُشكّل حيزا من الوجود المُجتمعي، حتى ولو على هامش التاريخ.

عبر الفيلم، تتعاظم قوّة التواصل بين هذه المواد المؤرشفة والمُتفرقة على مستوى ظاهري، ومن المفارقة أنه ليس تواصلا يستقوي بذكريات مُقاومة ونضالية بالمعنى الذي نُعاصره حاليا.

ففي الفيلم نرى فيديوهات قديمة لحفلات زواج، أوقات عائلية مرحة وتجمّعات، تنبت منها جميعا حالة جميلة من الأصالة، مثل تقليد أن تُختتم حفلات الأفراح بأغنية وطنية، أو يظهر في أحد الفيديوهات رقصُ الرجال في الشارع مع بعضهم، انطلاقا من التراث الشعبي الفلسطيني.

يُعبّر الأرشيف عن نفسه، ويستخدمُ العادي واليومي ليجعله مادة لإثبات وجود مُجتمع حيوي، لديه نشاط يومي ومُشتركٌ كثيف في الحياة، وحينما يتحقق فعل التجميع والمسحة الفنّية عبر الفيلم بعين لينا سويلم، فإنها تُصبح جزءا من هذا التشكيل.

“استعادة التضامن”.. أفلام مغيّبة تجسد مقاومة الأرشيف

تُطالعنا حكاية العمل على فيلم “استعادة التضامن” (R21 AKA Restoring Solidarity) للمُخرج الفلسطيني مُهند اليعقوبي على سياق مُشترك لفيلم “باي باي طبريا”، من حيثُ قُدرة الأرشيف على إثبات ذاته وتكوين أرضية محليّة لحضور المُجتمع الفلسطيني.

أثناء سفره لتقديم أحد أفلامه، قابل اليعقوبي شخصا ادّعى حيازة مجموعة من أفلام قديمة عن فلسطين، تعود إلى الاشتراك النضالي بين الجيش الأحمر في اليابان ومنظمة التحرير الفلسطينية. نظر اليعقوبي إلى هذه القائمة، فوجد بها أفلاما كثيرة مجهولة، كان يبحثُ عنها لإتمام العمل على الفيلم المذكور.

في “استعادة التضامن” نرى أساليب فيلمية مُختلفة لفنانين عرب وأجانب، من المقاومة التابعة لمنظمة التحرير في الثمانينيات والتسعينيات وخارجها أيضًا، تتضافر هذه المواد المُتفرقة بتقنية المونتاج فقط، لتُنتج فيلما توثيقيا لمرحلة المُقاومة عموما، خلال ذروة عمل منظمة التحرير، ولكن لم ينحصر الفيلم في أفلام عن الحرب فقط، أو المذابح التي تعرض لها الفلسطينيون، بل هُناك مشاهد لأطفال وشجر ورقص وحكايات فلسطينية.

يشتركُ فيلما لينا سويلم ومُهند اليعقوبي في مُناهضة خُضوع الأرشيف المُعولم، الذي يفرض انتقاء سياسيا وتدجين سرديات تُوافق الخطاب العالمي، حيثُ الثقافات المحلية مُجهّلة، ولم يعد لها مكان في مشهدٍ عالمي يدّعي التجانُس، ويبحثُ عن تحقيق التشتت وتقاطع النسق الثقافي، بدلا من القيمة والاستقلالية في الرؤى والأهداف. لذلك، في مُقدمة كتاب “أحلام وطن” يقول إدوارد سعيد إن علاقة الفلسطينيين بالمواد المرئية، هي علاقة تُمثل مُقاومة ما، لأن التاريخ الفلسطيني المرئي يقوم على الرغبة في أن يكون مرئيا.

“الأماكن المفقودة والذكريات المُتناثرة”.. سيرة النساء الأربع

بدلا عن صعوبة الشراكة اللغوية بين لينا وإرثها العائلي من جهةِ أمها، استعانت لينا بتداخُل إبداعي ضمن المادة الفيلمية. تروي الأم هيام عبّاس قصة كتبتها لينا بعنوان “الأماكن المفقودة والذكريات المُتناثرة”، وهي تحكي سيرة النساء الأربع اللاتي يُمثلن المادة المركزية للفيلم.

يُوحي عنوان حكاية لينا بالمُباشرة، لكن بُحكم وجودها ضمن فيلم وثائقي، يبحثُ عن مستوى “نهائي” للحكاية المعروضة، ولا يُريد أن يتوقف عند أسئلة في نفس مُستوى الأسئلة التي بدأ الفيلم بها، فإن مُباشرة العُنوان تصبُ لصالح الحكاية المروية.

تستعيد الحكاية أصلا قُطبيا في المُتخيّل الشعبي العربي، وهو الحكاية المروية التي تُمثّل قُدرة الفن على النفاذ الواسع إلى مساحة عامة، مُتجاوزا النُخبة والانتقاء الورقي، الحكاية الشفاهية هي ابنة الانتشار والتوسّع، والتحريف أيضًا، لكنها في الفيلم تنطلقُ من أساس مكتوب يحفظها، وتُقدّم شفاهيًا، بيدٍ كوّنتها ثقافة غربية، تستعينُ بالإرث العائلي للتواصل الثقافي مع ما هو عربي، من خلال تكثيف طبيعة الحكي في الفيلم، وتقليب هذه الذكريات بأكثر من وسيط أدبي وفنّي، لينتهي بمادة يحتويها النوع السينمائي، ويُحافظ لكل تفصيلة إبداعية على حيّزها الأولى.

ننتقلُ بعينِ تنظرُ إلى الماضي وأخرى لا تُنكر الحاضر، عبر أكثر من أداة لتناوُل نفس الأساس في الفيلم، وهو التعاطي مع الذاكرة ودُور النسوة فيها. بشكلٍ كبير، استطاع الفيلم أن يخرُج عن حيّز الرغبة الحصرية في إثبات أنه كان هُناك مُجتمع فلسطيني، له نُقطة بدء وماضٍ، وله لحظة راهنة تتذكره وتُحاول استعادته.

داخل الفيلم أيضا، نجدُ حكايات شخصية لعدة نساء في الفيلم، أهمّها كانت حكاية الشخصية المحورية هيام عبّاس، لأنها الواسطة الوجودية والعاطفية بين لينا، وبين مُجتمعها الفلسطيني القديم.

أرادت هيام أن تعمل في التصوير والتمثيل، وكانت مُحبة للحياة، مُنفصلة عن المرجعية الأخلاقية للعائلة، ولذلك ضاقت عليها حدود مكانها الفلسطيني وفضّلت الذهاب بعيدا. يستعيدُ الفيلم هذه الحالة، توثيقيا بحكايات هيام عن نفسها وعن عائلتها، ومجازيًا بالعودة إلى نفس الأماكن القديمة، وإعادة إنتاج ذكريات التمرّد الأولى والتمسك بالرغبة، بمشاهِد تمثيلية أولية في أمكنةِ الماضي، تُحافظ على الملمح الحقيقي والمُباشر في الفيلم، باعتباره فيلما وثائقيا، وتضعُ للمجاز التمثيلي فُرصة العبور الفعلي عبر الزمن، لنُعايش هذه الأحداث داخل بُعدها المعني بالحاضر، وتُكمل مسار استعادة الماضي في صورتيه الذاتية والعامة.

لا يتوقفُ البُعد الذاتي عند مُخرجة الفيلم ووالدتها، باعتبارهما أداة النظر إلى التواريخ السابقة واستدعائها، فالحكاية الجيلية تُعرض خلال أكثر من سياق، يمنح النسوة وبقية أفراد العائلة فضاءات مفتوحة على حُضور كبير، يحتفظُ بالعلاقة مع المكان وثقافته، ويستقطبُ أيضًا ذاتية هذه الشخصيات، كأن لكُل موجود في الفيلم حقا في عرض مشاعره الداخلية، وكأن هذا أيضا شرط للتضمين داخل ذاكرة جماعية.

تتمثّل هذه الحالة، في أكثر أشكالها بساطة وجمال، في حُزن أحد ذُكور الجيل الأول في الحكاية عندما هُجّر، وظل يقفُ على الطريق يسألُ الدُفعات الأخرى المُهجّرة عن أحوال بقرته وحماره، وفي النهاية مات حزينا على هذا الفِراق الكبير.

سؤال الخوف المؤرق.. ماذا لو اختفت بقايا المكان؟

مع سعةِ الحضور التي تتميز بها شخصيات “باي باي طبريا”، هُناك ملمح من الاقتران الشديد بالواقع خلال عرضِ هذه الشخصيات، كُل شخصية ما زالت حيّة ويتناولها الفيلم، لديها فُرصة في أن تحضر وتترك انطباعًا مؤثرًا داخل الحكاية، بعيدًا عن فخ السهولة والمركزية في أن تروي هيام أو لينا نيابةً عن هذه الشخصيات، وأما الشخصيات الراحلة، فتُستعاد خلال أكثر من سياق ما بين الذاتي والعام، فضلا عن تنويعات الحضور من قلبِ ذكريات شخصية، أو من قلبِ وسيط معرفي مثل الأرشيف.

تعاطت لينا مع فيلمها، بشكل يُماثل مقولة للسينمائي “مايكل رابيجر”، تقول إنه ما من قاعدة مُسبقة في تحكُم الفيلم الوثائقي، بل هُناك قرارات بشأنِ رسم حدود يلتزمُ بها صانع الفيلم مع جُمهوره، وتظهرُ أفضل تمثيلاتها في تجسيد مُنصف وصادق لتجربة شخصٍ ما في سياق عام.

لذلك لا يُعد “باي باي طبريا” فيلما توثيقيا بالمعنى التاريخي أو المعلوماتي، لأنه يُمثّل تجسيدا فنيا للواقع، ليس في إطار ما هو قائم فقط، بل فيما نختبره أيضا، نعرفه ونُشاركه. حتى المُدخلات الخيالية في الفيلم، تُمثّل نوعا من التحفيز، يتيحُ لنا الكشف عن جُزء خيالي، تمكثُ أقرب أشكال الواقعية في داخله.

تنتهي لينا بفيلمها، وتضعُنا أمام سؤال بسيط وثوري، يتعلقُ بوجودنا في هذا العالم، لا بوجودها الفلسطيني فقط. فمع ملمح المرح المُستحق، وتنويعات الأسى والفرح، هُناك خلف ابتسامة لينا والنسوة “معرفة بالخوف الذي ينامُ معنا” مثلما تقول، وتكمل مُتسائلة: ماذا لو اختفت بقايا المكان؟